じぶんでやりたい頃 2才頃のお子さま

からだ

身長は出生時の約1.8倍、体重は生まれたときの約4倍に

- 2才頃

-

- 体重

- 約10.1~13.5kg

- 身長

- 約81.3~90.1cmくらい

走る・跳ぶが上手になります

つかまり立ちや一歩ずつ踏み出す動きからあんよの段階を経て、だんだんと小走りができるようになっていきます。嬉しそうに歩き回る姿は、見ているだけでほほえましいものです。両足でぴょんぴょんとジャンプしたり、階段を一段ずつ上り下りしたりと、足腰がしっかりしてバランス感覚も発達してくる頃です。

公園でのボール遊びも上手になって、滑り台では「一人で登れた!」と得意げな表情を見せるなど、体を動かす遊びの幅がぐんと広がります。

運動機能には個人差があるもの。まだ走るのがぎこちなくても心配せず、お子さまのペースに合わせて見守ってあげましょう。

手先がさらに器用に。クレヨンなどで描きたいものを描くことも

手先がますます器用になってクレヨンなどを力強く握れるようになり、描きたいものを描く様子が見られるようになります。

また、5~10ピースの簡単なパズルに取り組んだり、ボタンやファスナーを「じぶんで!」と言いながら触ったりします。スプーンやフォークも正しい持ち方で使えるようになり、食べこぼしも少しずつ減ってきます。

生活

食事

好き嫌いがはっきりしてきます

1日3回の食事に、補食として1日1~2回、おやつをプラスします。味覚が発達してきて、好きな食べ物と嫌いな食べ物がはっきりしてくる頃です。「にんじん、いや!」などといった自己主張も強くなってきますが、これも味覚の発達と自我の成長の表れなのです。

大人と同じメニューを食べられる子も出てきます。ただし、この時期は味付けを薄めにすることが大切です。また、食材は少し小さめに切って、バナナくらいの柔らかさを目安に調整してあげましょう。

遊び食べや食事の好き嫌いへの対応

食べ物をグシャグシャにする、ポイッと落とす、投げるなどの遊び食べは相変わらず続きます。ママやパパは「またやっている……」とため息をついてしまいがちですが、発達段階において、これらは自然な行動であり成長の証でもあるのです。様子を見て切り上げる、シートを敷いて対策するなど、工夫して対処しましょう。

好き嫌いが出てきても、1週間で大体の栄養バランスが取れていれば、あまり神経質にならなくて大丈夫です。嫌いなものを無理強いせず、おやつでおにぎり、チーズなどをプラスするのもよいでしょう。

歯磨きの習慣づくり

2才頃には奥歯がほぼ生えそろい、上下16~20本になります。「歯磨きしよう!」と言うと「いや!」と逃げ回ることもありますが、自分で歯ブラシを持ちたがる姿も見られるようになってきます。

まずは「じぶんでやってみる?」と歯ブラシを持たせてあげて、シャカシャカと磨くまねをさせてあげましょう。まだ一人では十分に磨けないので、大人の手で仕上げ磨きをしっかりと行います。「ピカピカになったね!」など、楽しい雰囲気作りを心がけて習慣づけていけるとよいですね。

トイレトレーニングが本格化する時期

2才頃から、多くのお子さまの間でトイレトレーニングが本格化してきます。おむつがぬれると「きもちわるい」と教えてくれたり、「おしっこ出る!」と事前に知らせてくれたりするようになれば、トイレトレーニング開始のサイン。まずは便座に座る練習から始めて、少しずつ慣れさせていきましょう。

ただし、トイレトレーニングの開始時期や進み具合には個人差が大きいものです。1才後半から始まる子もいれば、3才頃にスタートする子もいます。お子さまの発達ペースに合わせて、無理のないスケジュールで進めていくことが大切です。

こころ

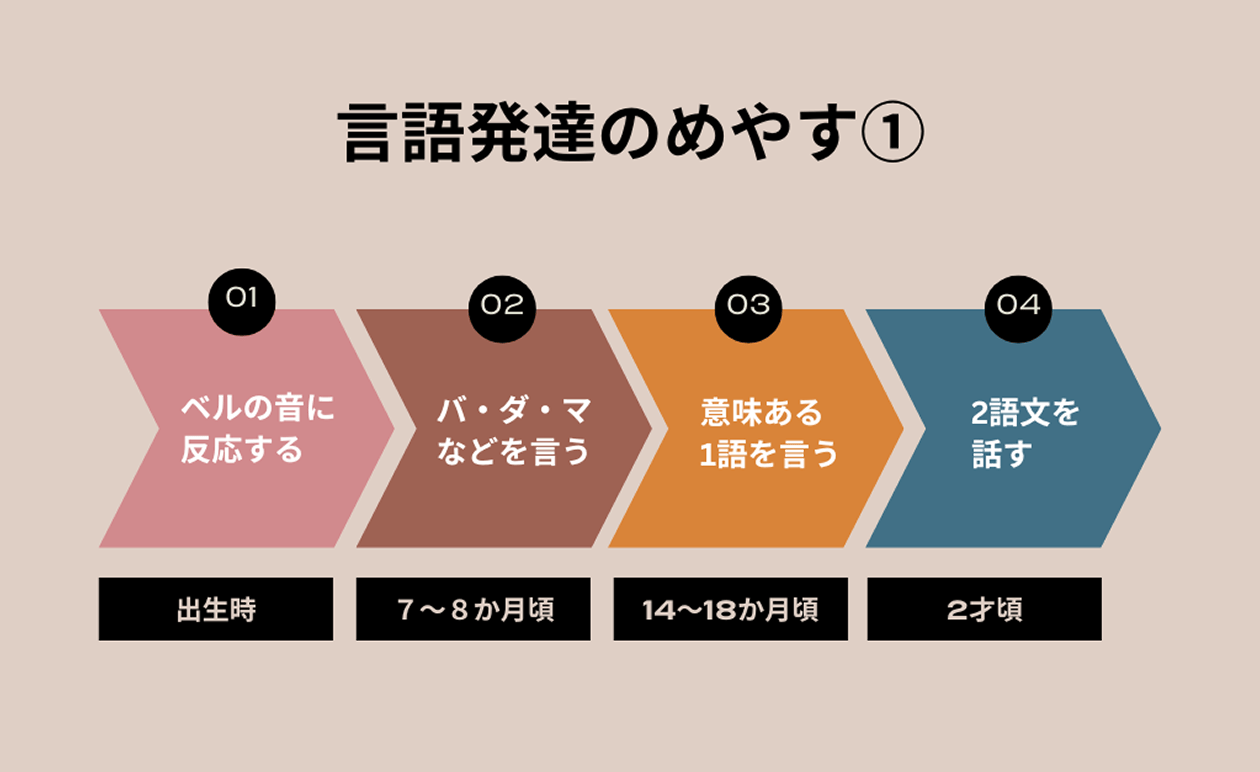

しゃべる言葉が日に日に増えていきます

「ママ きた」「ワンワン いた」「まんま ちょうだい」など、意味のある二語文がどんどん出るようになります。語彙も急速に増えて、昨日知らなかった言葉を今日は得意げに使っているなんてこともあるでしょう。

「これ なあに?」「どこいくの?」といった質問攻めも始まって、知りたい気持ちや探求心が言葉となってあふれ出してきます。ただ、言葉の発達にも個人差があります。言葉がなかなか出なくても、大人の言うことが理解できている様子があれば心配ありません。

身近な生活動作のまねをします

「もしもし?」と電話をかけるポーズをしたり、ブラシで人形の髪の毛をとかしてあげたりするなど、日常生活のしぐさを一生懸命まねする姿が見られます。そんなときには「お世話してくれてありがとう、助かったよ」と感謝の気持ちを伝えてあげることで、自己肯定感が育まれていきます。

参考:厚生労働省「子ども家庭総合評価表」

(

https://www.mhlw.go.jp/content/000348513.pdf, 2025年7月28日閲覧)

「イヤイヤ期」の始まりと対応のポイント

自我がぐんぐん芽生えてきて、「じぶんで!」「いや!」「だめ!」といった自己主張が日々見られるようになります。「じぶんでくつをはく!」と何でも自分でやりたがる一方で、やりたいのにうまくできなくて、泣いたり怒ったりすることも増えてきます。

ママやパパは「また始まった……」と疲れてしまうこともありますが、これも大切な成長の一過程。自分の意思を表現できるようになったということは、心の発達が順調に進んでいる証拠です。心と時間に余裕があるときは、できそうなことはやらせてあげて、「すごいね、一人でできたね!」とほめてあげられるのが理想です。

ごっこ遊びを始める子も

積み木を電車に見立てて「がたんごとん」と走らせたり、おままごとで「はい、できました!」と料理を作るまねをしたりと、「ごっご遊び」を始める子が増える時期です。これは、想像力が豊かになって、ないものをあるかのように扱う能力が発達してくるからです。

人形やぬいぐるみを相手に「おなかすいた?」「ねんねしようね」とお世話をしたりするなど、相手のことを思いやる気持ちも育ってきます。これは社会性の発達の表れです。おおらかに見守り、大人の方も一緒にごっこ遊びの世界を楽しんでみてくださいね。

監修してくれた先生

菅原大輔

菅原大輔

小児科 | かるがも上尾クリニック院長

2007年群馬大学医学部卒業、自治医科大学附属さいたま医療センター、国立成育医療研究センター勤務等を経て現職。小児科専門医、内分泌代謝専門医、アレルギー専門医、糖尿病専門医、医学博士。