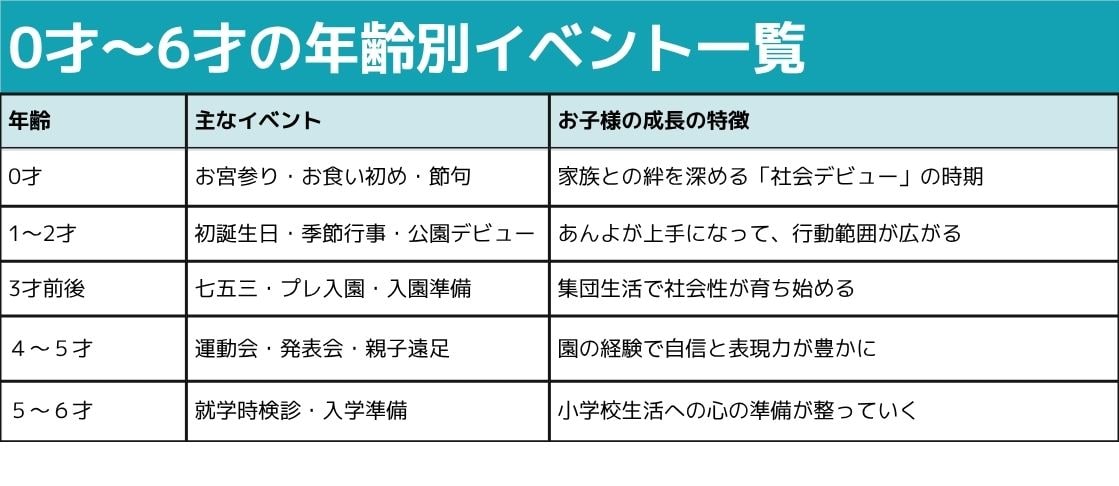

行事と体験で寄り添う お子さまの成長 0才からの成長イベントカレンダー

イベントはお子さまの成長を見守る特別な機会

生後約1ヵ月のお宮参りから約6才の小学校入学準備まで、お子さまの月齢・年齢ごとにたくさん伝統的な行事やイベントがあります。

これらイベントはただの「通過点」ではなく、成長を感じ取り、社会とつながる大切な機会。そうはいっても、すべての行事を完璧にやらなくても大丈夫です。

それぞれのイベントを「今の経験がこれからの人生にやさしく寄り添ってくれるかも」「家族の絆を深める貴重な時間になるかも」という気持ちで、お子さまの成長を家族で見守る特別な機会として楽しめると良いですね。

0才

初めての育児イベント 家族で迎える最初の節目

お宮参り・お食い初め

赤ちゃんの社会デビューをお祝いします

0才の赤ちゃんにとって、最初のイベントはお宮参りです。

生後約1ヵ月頃に行うのが一般的ですが、ママや赤ちゃんの体調を一番に考えて、無理のない日程を選んでくださいね。

産後間もないママの体調回復や、赤ちゃんの外出に慣れる時間も考慮して、焦らずゆっくりと準備していきましょう。

お宮参りでは、赤ちゃんの健やかな成長を神様にお祈りします。祝い着を着せてもらった姿は、ご家族にとってかけがえのない記念になるでしょう。

お食い初め(おくいぞめ)

一生食べ物に困らないようにとの願いを込めて

お食い初め(おくいぞめ)は生後約100日頃に行う、「一生食べるものに困らないように」という願いを込めた伝統行事です。

鯛の尾頭付き、赤飯、お吸い物、煮物、香の物など、縁起の良いとされる料理を用意し、赤ちゃんと同じ性別の最年長の親族(おじいちゃんやおばあちゃんなど)が「養い親」となって、食べ物を与える真似をするのが一般的。

これには長寿にあやかるという意味が込められています。

最後に歯固め石に箸を触れ、その箸を赤ちゃんの歯茎にちょんちょんと優しく当てます。これには「石のように丈夫な歯が生えるように」という願いが込められています。

最近では、お宮参りとお食い初めを同じ日にまとめて行うご家庭も増えてきました。

生後100日頃は、赤ちゃんもママも体調が安定してきているので、安心してお祝いできますね。

祖父母の方々にとっても、お孫さんの成長を実感できる喜ばしい機会となるでしょう。

節句・ハーフバースデー

成長を実感する素敵な機会

男の子なら5月5日の端午の節句、女の子なら3月3日の桃の節句。

生まれてはじめての節句を初節句といい、兜や雛人形を飾ったり、お祝い膳を囲んだりしてお祝いします。

まだ小さな赤ちゃんでも季節の行事に触れることで、日本の文化を感じ取っていくことでしょう。色鮮やかな飾り物に興味を示す姿も見られるかもしれませんね。

また、生後6ヵ月のハーフバースデーをお祝いするご家庭もあります。

この頃には、離乳食が始まったり、おすわりができるようになったりと、目に見える成長を感じられます。

手形・足形を残したり、成長記録を写真に収めたりして、この時期ならではの可愛らしさを記録に残しましょう。

1~2才

行動が広がり、体験が増えていきます

初誕生日・季節行事

あんよが上手になって、世界が広がります

1才のお誕生日は、お子さまにとってもご家族にとっても特別な日ですね。

この1年間、たくさんの「初めて」を経験してきたお子さま。

首がすわって、寝返りをして、おすわりができて、つかまり立ちをして……と、目覚ましい成長を遂げてきました。

一升餅を背負わせる伝統的なお祝いや、選び取りカードで将来を占う遊びなど、楽しい時間を過ごしてくださいね。

この時期になると、だんだんあんよが上手になってきて、お子さまの行動範囲がぐんと広がります。

つかまり立ちから、つたい歩き、そして一人で歩けるようになる姿は、ママやパパにとって感動的な瞬間です。

好奇心も旺盛になってきて、何でも触ってみたい、確かめてみたいという探究心が芽生えてきます。

またこの時期は、初めての誕生日から始まり、季節ごとの行事にも参加していきます。

節分の豆まき、七夕の短冊書き、クリスマスの準備など、季節感を味わいながら、少しずつ社会の文化に触れていきましょう。

季節行事

文化に触れながら感性を育む

1才を過ぎるころには、季節ごとの行事に一層積極的に参加できるようになります。

節分の豆まきでは「鬼は外!」と一緒に声を出したり、七夕では色とりどりの短冊に興味を示したり、クリスマスには、キラキラした飾りやプレゼントに大喜びする姿が見られることでしょう。

まだ完全には理解できなくても、家族みんなで楽しむ雰囲気を感じ取って、だんだんと行事の意味を覚えていきます。

この時期は言葉も急激に増えてくる頃です。「ママ」「パパ」「まんま」「ワンワン」から始まって、だんだんと語彙が豊富になってきますよ。

公園デビュー・外遊び

手先が器用になって、できることが増える

公園デビューも大切なイベントです。一般的には1才2ヵ月から1才6ヵ月頃が目安とされており、お子さまの一人歩きが安定してからがおすすめです。

公園に行く際は、帽子や水筒、おやつや着替え、絆創膏などを準備しておくとよいでしょう。

季節にもよりますが、おすすめの時間帯は午前10時から11時、または午後3時から4時頃です。

この時間帯は日差しが強すぎず、他のお子さまもいる可能性が高いため、自然と交流の機会も増えるでしょう。

公園で他のお子さまと関わりながら、「貸して」「ありがとう」「ごめんね」といった言葉を自然に覚えていきます。

最初はママやパパの後ろに隠れていたお子さまも、だんだんとお友達に興味を示すようになって、社会性の基礎を育んでいく大切な時期でもあります。

これらのポイントを参考に、お子さまとの公園デビューを楽しんでくださいね。

入園準備

お子さまにぴったりの園を見つけるために

保育園をお考えの場合、4月入園を目指すなら一般的に前年の10月~12月頃が申し込み期間となります。

認可保育園は自治体の窓口で申請し、認可外保育園は各園に直接申し込みます。

見学は夏頃から始めるのがおすすめ。保育時間(延長保育の有無)、給食やアレルギー対応、送迎のしやすさを重点的にチェックしましょう。

幼稚園入園に向けては、お子さまが1才になる頃から情報収集を始める方もいらっしゃいます。

園によって違いはありますが、お子さまが2才になる年の4月から7月にかけて幼稚園見学を行い、プレ入園に参加します。秋には入園説明会に参加し、願書を入手するという流れになるでしょう。

地域によって申し込み時期や制度が異なるため、自治体の情報や地域の特色、交通アクセス、費用なども確認し、焦らずにお子さまとご家族に最適な園を見つけていきましょう。

3才前後

社会の中で育つ準備が始まる

3才の七五三

健やかな成長を祝う「ちょっと特別な日」

3才前後は、お子さまにとって大きな変化の時期です。

この時期に行う3才の七五三は、男の子も女の子もそれまでの成長を実感できるお祝いです。

健やかな成長を家族でお祝いしましょう。

七五三の準備は、遅くとも8月から9月頃には始めたいところ。

春頃から着物レンタルや写真撮影の予約がスタートすることは頭に入れておきたいですね。

着物や袴を着る体験は、お子さまにとって心に残る特別な時間です。

「今日は特別な日なんだよ」と伝えることで、お子さまも特別な節目を感じ、いつもよりちょっとかっこよく振る舞ってくれるかもしれません。

当日は着替え、おやつ、初穂料(神社でご祈祷を受ける際に必要)、カメラなどを用意しておくとよいでしょう。

神社での参拝や、家族写真の撮影など、一つひとつの体験が、お子さまの記憶に残る大切な思い出となるでしょう。

プレ入園・入園準備

集団生活で社会性を育む

この時期までに保育園に通っていないお子さまにとって、プレ入園や入園準備は重要なイベント。

初めての集団生活では、「順番を待つ」「先生のお話を聞く」「お友達と仲良く遊ぶ」といった経験を通して、社会性が育っていきます。

最初は不安そうにしていたお子さまも、だんだんと園生活に慣れ、お友達ができる喜びを知っていくでしょう。

この時期は、トイレトレーニングや生活習慣づけも本格的に始まる時期ですね。

「できた!」という小さな成功体験を積み重ねながら、お子さまの自信を育てていきましょう。

個人差がありますので、焦らずおおらかに見守ってあげてくださいね。

自我がしっかりと芽生えてくる時期でもあり、お子さまの「自分でやりたい」という気持ちを大切にしてあげることも重要です。

4~5才

園での行事と家庭の役割

運動会

チームワークと達成感を学ぶ

4~5才になると、幼稚園・保育園での行事が本格的になってきます。

運動会では、かけっこやリレー、お遊戯など、様々な行事に挑戦します。

この時期のお子さまは、体力もついてきて、複雑な動きもできるようになってくるので、見ていてとても頼もしく感じられることでしょう。

たとえ上手にできなくても心配いりません。ママやパパが温かい声援を送ることで、お子さまのやる気と安心感がぐんと育ちます。

練習の過程で、「最後まで諦めない」「お友達と協力する」「ルールを守る」といった大切なことも学べることでしょう。

発表会・お遊戯会

表現する喜びを知る

発表会では、歌や踊り、劇などを通して豊かな表現力が育めます。

恥ずかしがり屋のお子さまも、みんなと一緒だからこそ頑張れることもあります。

「上手だったね」「頑張ったね」「とても素敵だったよ」という言葉をたくさんかけてあげることで、お子さまの自信につながっていきます。

セリフを覚えたり、振り付けを練習したりする過程で、記憶力や集中力も自然と育っていきます。

また、役になりきって演じることで、想像力や創造性も豊かになっていくでしょう。この時期の表現活動は、将来のコミュニケーション能力の土台にもなります。

親子遠足・自然体験

五感で学ぶ楽しさ

幼稚園・保育園に通っていると親子遠足に参加する機会もあります。

自然の中で虫を探したり、お花を摘んだり、お弁当を一緒に食べたり。

体験を通して、お子さまの好奇心や探究心が育っていきます。

普段とは違う環境で過ごすことで、新しい発見や驚きがたくさんあることでしょう。

動物園や水族館、植物園などへの遠足では、お子さまの生き物への興味も深まります。

「なぜ?」「どうして?」という質問がたくさん出てくるかもしれませんが、一緒に考えたり調べたりすることで、学ぶ楽しさを知っていくでしょう。

また、お友達の家族との交流を通して、社会性もさらに広がっていきますよ。

5~6才:

小学校への架け橋となる大切な時期

ランドセル選び・入学準備

新しい生活への第一歩

5~6才は、小学校入学に向けた準備の時期です。

なかでもランドセル選びは、お子さまにとって特別なイベントの一つですね。

購入時期は年中の3月から年長の8月がピークとなるため、この時期に合わせて準備を始めましょう。

色や形を一緒に選びながら、「6年間大切に使おうね」という気持ちを込めて決めていくとよいでしょう。

最近では、カラフルなランドセルやリュック型のものなどバラエティが豊かになり、お子さまの好みを追求しやすくなりました。

選び方のポイントとして、重量は1.2kg以下、A4フラットファイル対応、6年保証を満たしていると安心できます。

ただ、機能性も大切ですが、何より本人が気に入ったものを選んであげることで、小学校への楽しみも増していくでしょう。

学校で使う自分だけの学用品を持ったことで、さらに学校生活への興味関心も深まるでしょう。

就学時健康診断

小学校生活への心の準備

就学時健康診断、入学説明会など、具体的なイベントを通して、お子さまも「小学生になるんだ」という実感が湧いてくることでしょう。

この時期は、期待と不安が混じり合った複雑な気持ちになることもありますが、それも成長の証です。

就学時健康診断は、お子さまが小学校に入学する前年の秋頃に実施され、視力・聴力検査、内科検診、歯科検診、発達検査などを行います。

これらはいずれも、お子さまの心身の健康状態を確認し、安心して学校生活を送れるようにするための検査です。

当日は、上手に挨拶できなかったり、緊張してうまく答えられなかったりということがあるかもしれません。

そうした状況が普通に起こりうることを学校側も理解していますので、お子さまがうまく対応できなかったとしても気に病む必要はありません。

「がんばったね」「ドキドキしたね」など共感することで、安心してさせてあげるとよいでしょう。

また、昨今は合理的配慮として、学校側も一人ひとりの個性に合わせた対応を考えるようになっています。

お子さまの個性で何か気になることがあれば、これらの機会に相談してみることもできます。

さらに、就学時健康診断や入学説明会の際に小学校の周りを歩き、車の多いところや道を渡るところを一緒に確認するのも良いでしょう。

イベントは「成長の足あと」

お子さまが生まれてから体験する一つひとつのイベントは、お子さまの成長の証です。

子育てには不安やプレッシャーがついて回り、行事やイベントで周りの子とわが子を比べてしまうことも少なくありません。ですが、子どもの成長にはさまざまな形があり、早い子もいればゆっくりな子もいて、それはどれも自然なことです。

完璧を目指す必要はなく、親子で一緒に経験する時間そのものが、お子さまの心の宝物になっていきます。

どうかあせらず、わが子の成長を温かく見守っていきましょう。

監修してくれた先生

須賀義一

須賀義一

子育てアドバイザー/保育士。大学時代はドイツ哲学を専攻。人間に携わる仕事を志し保育士になる。

子育てのポイントや育児相談。保育士としての知識、主夫として子育てした経験を綴ったブログ『保育士おとーちゃんの子育て日記』が人気を博す。

著書に『保育士おとーちゃんの「叱らなくていい子育て」』『保育士おとーちゃんの「心がラクになる子育て」』(PHP研究所)、『保育が変わる 信頼をはぐくむ言葉とかかわり』(東洋館出版社)がある。

-

とりわけ離乳食レシピ(赤ちゃんのハッピーミール) 詳しくはこちら

とりわけ離乳食レシピ(赤ちゃんのハッピーミール) 詳しくはこちら -

お出かけ 詳しくはこちら

お出かけ 詳しくはこちら -

親子で楽しみながら運動発達を促す 理学療法士「もこパパ」さんに学ぶ!家庭でできる運動支援のコツ 詳しくはこちら

親子で楽しみながら運動発達を促す 理学療法士「もこパパ」さんに学ぶ!家庭でできる運動支援のコツ 詳しくはこちら