おともだちが気になる頃 3才頃のお子さま

からだ

身長は約1.8倍、体重は生まれたときの約5倍に

- 3才頃

-

- 体重

- 約11.9~15.7kg

- 身長

- 約88.8~98.7cmくらい

全身運動がダイナミックになります

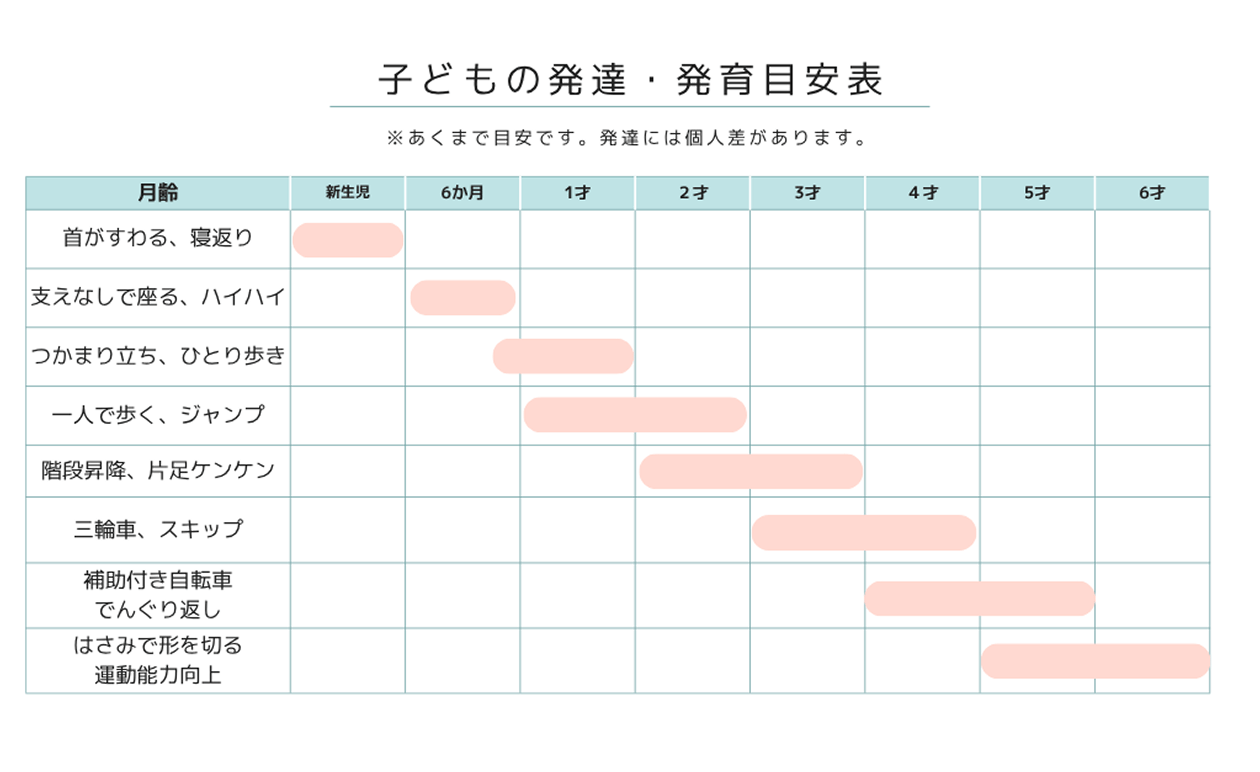

走る・跳ぶ・登るといった全身を使った運動が上手になって、片足立ちで「やっほー!」とポーズを決めたり、三輪車をこいでスイスイ進めるようになったりします。

公園の遊具も積極的に使いたがるようになり、すべり台やブランコ、ジャングルジムなどにもチャレンジしたがる子が増えてきます。体のバランス感覚もぐんと発達して、でこぼこ道や階段の上り下りも安定してできるようになります。

運動機能には個人差があるものです。まだうまくできないことがあっても心配せず、お子さまのペースに合わせて楽しみに見守ってあげましょう。

手先で細かな作業ができるように

手先がとても器用になって、はさみを使ってチョキチョキと紙を切ったり、お箸に興味を示したりする子も出てきます(実際に上手に使えるのは4~5才頃が目安です)。クレヨンでぐるぐると人らしい絵を描いたり、簡単な折り紙や粘土をコネコネしたりする遊びも楽しめることも。また、ボタンやファスナーの操作も少しずつできるようになって、着替えも自分でやりたがる子が増えてきます。

細かい作業ができるようになることで、お子さまの「自分でやりたい」という気持ちがさらに強くなります。多少時間がかかっても、できるだけ一人でやらせてあげると良いでしょう。ママやパパは大変ですが、この時期の自立心を大切に育ててあげられると良いですね。

生活

大人とほぼ同じ食事が可能に

かむ力がしっかりと発達して、大人とほぼ同じ食事ができるようになります。1日3回の食事に、おやつを1~2回プラスします。お肉くらいの固さまで食べられるようになり、食事のマナーも少しずつ身につけていける時期です。

また、お料理のお手伝いにも興味津々に。野菜を洗ったり、ボウルの中をグルグル混ぜたりといった簡単な作業を大人と一緒にすることで、食への関心を高めることができるでしょう。スプーンやフォークも少しずつ上手に使えるようになり、こぼすことも少なくなってきます。食べムラや好き嫌いが出てくることもありますが、1週間で大体の栄養バランスが取れるのが理想です。

生活にリズムができてきます

昼寝が不要になる子も出てきて、夜間の睡眠がより重要になります。「朝起きて、昼間たっぷり遊んで、夜眠る」という基本的な生活リズムを整えることは心身の健やかな成長に繋がります。また、時間の概念も少しずつ理解できるようになって、「お昼ご飯の後に」「夜になったら」といった時間の表現がわかるようになります。

生活リズムが身につくスピードにも個人差があるものです。お子さまの様子を見ながら、無理のない生活リズムを作っていけるとよいですね。

トイレの自立

3才頃は昼間のおむつを卒業する子が増える時期でもあります。トイレでの排泄が上手になって、便座に一人で座れるようになったり、トイレットペーパーを自分で使えるようになったりします。

ただし、4~5才頃まで夜間のおむつを卒業できない子もいますが、これは自然なことです。

トイレの自立は段階的にサポートしてあげると良いでしょう。失敗しても叱らず、上手にできたときにはいっぱいほめてあげてください。

身の回りのことが徐々に自分でできるように

着替えや靴の着脱、おもちゃの片付けなど、身の回りのことを自分でやりたがる子も増えます。まだまだ時間はかかりますが、ボタンをとめたり、靴下を履いたりといった動作も少しずつできるようになってきます。また、自分の持ち物を片付けることへの意識も芽生えてきます。

たとえできないことがあっても、大人は手伝いすぎず、「一緒にやろうね」という気持ちで見守ってあげることで、お子さまの自立心を育むことができます。

こころ

言葉でのコミュニケーションが豊かに

三語文以上の複雑な文章を話せるようになって、語彙も約1,500~2,000語程度まで増える時期です。自分の名前、年齢、性別を正しく言えるようになり、「なぜ?」「どうして?」といった質問攻めをするように。知的好奇心がとても旺盛になって、いろいろなことに興味を示します。

また、自分の気持ちを言葉で表現することも上手になって、「嬉しい」「悲しい」「怒った」といった感情表現もできるようになります。

ただし、言葉の発達は個人差が大きいものです。まだ言葉が出なくても、大人の言うことが理解できている様子があれば心配ありません。できるだけたくさん話しかけて、お子さまの言葉に耳を傾けてあげてくださいね。

お友達との関わりが始まります

他の子どもたちとの関わりに興味を示すようになり、一緒に遊ぶことを楽しめるようになることも増えます。順番を守ったり、おもちゃを「どうぞ」「ありがとう」と貸し借りしたりといった協力遊びも少しずつできるようになります。ただし、まだ思いやりの気持ちは発達途中なので、おもちゃの取り合いでけんかをすることもあるでしょう。

けんかも大切な成長の証です。ママやパパは大変ですが、お友達との関わり方を学ぶ機会として、おおらかに見守ってあげてください。仲裁しながらも、お子さまの気持ちに寄り添いながら見守ってあげられると良いですね。

ルールや約束を理解できるように

簡単なゲームのルールを理解して、順番を守ったり我慢したりすることができるようになってきます。「みんなで使うものは大切にしよう」「お友達をたたいてはいけないよ」といった基本的な約束事も理解できるようになります。

この時期は集団生活への準備として、とても大切な発達段階でもあります。ルールを守れたときには、しっかりと褒めてあげることで、お子さまの社会性を育むことができます。

監修してくれた先生

菅原大輔

菅原大輔

小児科 | かるがも上尾クリニック院長

2007年群馬大学医学部卒業、自治医科大学附属さいたま医療センター、国立成育医療研究センター勤務等を経て現職。小児科専門医、内分泌代謝専門医、アレルギー専門医、糖尿病専門医、医学博士。