親子で楽しみながら運動発達を促す

理学療法士「もこパパ」さんに学ぶ!

家庭でできる運動支援のコツ

お子さまの運動発達について

この記事では、0才から5才までのお子さまの運動発達支援について、ご家庭でできる具体的な方法をわかりやすくご紹介します。

理学療法士として15年の経験を持つ3児のパパであり、インフルエンサーとしても活躍されている「もこパパ」さんに監修いただきました。

監修してくれた先生

もこパパ

もこパパ

はじめまして、もこパパ(@mokopapa_asobi)です!

InstagramをはじめとするSNS総フォロワー数は約15万人。『親子でふれあう簡単おうち遊び』をテーマに、限りある親子の時間を豊かにするアイデアを日々発信しています。

理学療法士になって15年が経ち、仕事と子育てを両立しながら元気な3人の息子たちを育ててきました。

『どうせ遊ぶなら、お子さまの未来につながるような質の高い遊びを提供したい』という思いから、子どもたちの可能性を広げる遊びのアイデアを日々発信しています。

「うちの子、まだこの動きができない……」と感じたことはありませんか? でも大丈夫。大切なのは「何ができるか」よりも「どんなことに興味を持ち、どんな体験を重ねたか」です。

発達スピードは一人ひとり違っており、個人差があります。

この記事では、理学療法士としての専門的な視点と、日々子どもと触れ合っている等身大の三児のパパとしての目線から、「無理なく・楽しく・家族でできる運動支援」ヒントをお届けします。

乳幼児期の運動発達の基礎知識

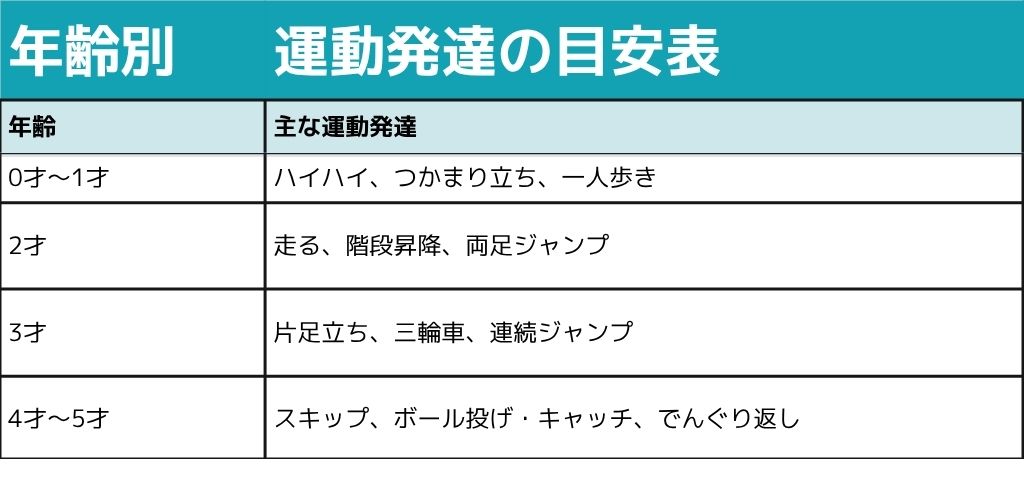

【年齢別】運動発達の目安と発達段階

ここでは、各年齢別の運動発達の目安をご紹介します。

お子さまは今、どのような動きに興味を持っていますか?

年齢による発達の目安はありますが、あくまでも“目安”です。たとえ2才でジャンプが難しくても、3才でぐんと伸びる子もいます。

個人差があるものですので、心配せずおおらかに見守ってあげてください。

脳から体への指令を伝える仕組み「神経系」とは?

脳から体へ「こう動いてね!」という指令を伝える仕組みが「神経系」です。脳と体をつなぐ高速道路のようなイメージですね。

研究によると、この神経系は乳幼児期に急速に発達し、4才頃に約80%、6才頃で約90%に達するとされています。

この時期に多様な動きを遊びとして経験することが、その後の動きの基礎づくりに役立ちます。つまり、この時期の運動が、お子さまの体づくりの土台となっていくのです。

3才からの「プレ・ゴールデンエイジ」で運動能力を伸ばそう

特に幼児期は神経発達が著しく、多様な動きを経験しやすい時期です。スポーツ科学の分野では、3〜8才の時期は「プレ・ゴールデンエイジ」と呼ばれることもあります。

走る、跳ぶ、投げるといった基本的な動きはもちろん、バランスを取る、とっさに転ばないようにするといった体の使い方もぐんぐん伸びる時期です。

公園で思いっきり体を動かしたり、お部屋で親子でできる簡単な運動を取り入れたりするだけでも、お子さまの神経系は発達し、運動能力の基礎がしっかりと育まれます。

幼児期に身に着けたい基本動作

運動の調整力(神経の働きによって姿勢やバランスを保ち運動する能力)・巧緻性(手先や指先を上手に使い意思通りに動かす能力)・バランス能力・運動能力などの土台をつくる基本動作は、「平衡系」、「移動系」、「操作系」の3つのカテゴリーに分かれます。

![基本動作の3つのカテゴリーと効果 [平衡系]例となる動作:片足立ち・平均台歩き・止まる、育まれる力:体幹バランス・姿勢保持, [移動系]例となる動作:走る・跳ぶ・這う・よじ登る、育まれる力:全身協調・リズム感、[操作系]例となる動作:ボールを投げる・受ける・引っぱる・持ち上げる、育まれる力:手先の巧緻性・空間認知](/sc_rsc/baby/images/theme/playful-exercise/m_pic04.jpg)

この時期にいろんな種類の動きを経験することで、だんだんと神経系の発達や姿勢・バランスが向上します。

なお、上の表でご紹介している各カテゴリーの動作はあくまで一例です。

厚生労働省や文部科学省によると、主に3才から小学校就学前の幼児期を対象としたより詳細な36の基本動作が定義されており、これらをバランスよく経験することが大切だとされています。

運動は「楽しさ」と「成功体験」がカギ

「正しいフォームで運動させなきゃ…」と気になるかもしれません。もちろん、成長するにつれて正しい動きを学ぶことも大切ですが、乳幼児期において一番大切なのは、「動きの正しさ」よりも「楽しさ」と「小さな成功体験」です。

・「もっとやりたい!」と思える楽しさ

・「できた!」という達成感

これらが、お子さまの運動意欲をぐんと高めます。

例えば、最初はでんぐり返しがうまくできなくても、ちょっとした補助で「できた!」という経験をさせてあげると、お子さまはきっと「またやりたい!」と思うはずです。

この「またやりたい!」という気持ちが、繰り返し体を動かすことにつながり、それが結果的に神経系の発達を自然と後押ししていきます。

遊びの中で運動能力を育もう

お子さまにとって、運動は遊びそのものです。

公園で鬼ごっこをしたり、お部屋の中でタオルを使った引っ張りっこをしたり、できることはたくさんあります。

大切なのは、大人も一緒に楽しむこと! お子さまの「できた!」をたくさん見つけて、一緒に喜んであげてくださいね。

年齢別おすすめ動作

ハイハイをすることで、全身の筋力、バランス感覚、左右の協調運動、空間認知など、多くの基礎的な発達要素を育むことができます。

特に近年、あんよを急ぎすぎる傾向が見られますが、ハイハイを十分に経験しておくことは、将来的な動きの土台づくりとして非常に有益です。

まずは、各年齢別に運動発達におすすめの基本動作をご紹介します。

0~1才:

ハイハイなど床での自由な移動遊びを大切に

前述のとおり、この時期は床での自由な移動遊び(寝返り・ずりばい・ハイハイなど)を十分に経験できる環境づくりが有益です。

個人差が大きいため、移行の時期は幅広く捉えましょう。

なかなか歩きだす素振りがないと心配になるかもしれませんが、「今は運動発達の土台を作っている」と気長に見守りましょう。

2才:

「はう・またぐ・引っ張る」全身を使った遊びで運動能力を伸ばす

2才児におすすめなのは、全身を使った「はう」動作です。

また、低い障害物を「またぐ」ことで平衡感覚と移動能力を、物を「引っぱる」ことで操作系の動きを促すことができます。

これらの動作は、いずれも遊びの中で自然に身についていくものばかりです。

3才:

「連続ジャンプ・くるっと回る・転がる」全身運動でバランス感覚と移動能力を育む

3才児は、全身運動である「連続ジャンプ」で移動と平衡感覚を同時に鍛えましょう。

その場で「くるっと回る」動きは平衡感覚を養い、安全な場所で「転がる」ことで、体の動かし方を学べます。

4~5才:

「ケンケン・投げキャッチ・スキップ」応用的な動きで全身の能力を総合的に伸ばす

4〜5才児には、片足でバランスを取りながら進む「ケンケン」がおすすめ。

平衡感覚と移動能力をさらに高められます。「ボール投げ・キャッチ」は操作系の動きを、そして「スキップ」は移動とリズム感を同時に育むのに最適です。

遊びながら自然に体幹が育つ! もこパパ流「ジャンプ」のすすめ

もこパパさんの運動教室の現場で大切にしている基本動作は「ジャンプ」。

ジャンプは、体幹・バランス・下肢筋力(足の筋力)・タイミング調整など多くの要素が関与する動作で、遊びの中で基礎力を育みやすい活動です。

連続して跳んだり、トランポリンで跳ねたりする運動は、遊びながら体幹を育てるのに最適です。

年齢別・運動発達支援のポイント

お子さまの運動発達をサポートするために、ママやパパ、そしてまわりの方はどのような手だすけができるのでしょうか。

年齢別の具体的なポイントをご紹介します。

![[0才〜1才]ねらい:基礎運動機能の発達、遊びながら取り入れる例:ハイハイレース・つかまり立ち遊び、運動発達を促すキーアクション:ハイハイ/つかまり立ち, [2才]ねらい:好奇心を引き出す「きっかけ遊び」、遊びながら取り入れる例:段ボールトンネルくぐり・クッションまたぎレース、運動発達を促すキーアクション:はう/またぐ/引っぱる, [3才]ねらい:バランス感覚を育てる、遊びながら取り入れる例:マスキングテープ平均台・連続ジャンプで色タッチ、運動発達を促すキーアクション:連続ジャンプ/回る/転がる, [4〜5才]ねらい:運動神経を高める連続動、遊びながら取り入れる例:ケンパ遊び→スキップ競争・的当てキャッチボール、運動発達を促すキーアクション:ケンケン/投げる・受ける/スキップ](/sc_rsc/baby/images/theme/playful-exercise/m_pic06.jpg)

0〜1才ごろ:

安心できる「ふれあい遊び」

この時期は、お子さまが安心感を抱き、心地よさを感じる「ふれあい遊び」が何よりも大切です。

優しく抱きしめたり、歌を歌ってあげたり、一緒に体を揺らしたりしてみましょう。

親子の触れ合いを通してお子さまの五感を刺激し、心の安定を育むことにつながります。

2才ごろ:

好奇心を引き出す「きっかけ遊び」

この時期は、お子さまの好奇心を刺激し、「やってみたい!」という気持ちを引き出すことが大切です。

大人が楽しそうに動いて見せたり、「一緒にやってみようか?」と誘ったりしてみましょう。

小さな成功体験をたくさん積むことが、お子さまの自己肯定感を育みます。

3才ごろ:

日常生活の中でバランス力を育む

3才ごろからは、バランス感覚を意識した動きを取り入れましょう。

特別な道具がなくても大丈夫です。

例えば、自宅のフローリングにマスキングテープで平均台を作ったり、クッションの上を歩いてみたり、大人の片足立ちを真似してみるだけでも効果的です。

4~5才ごろ:

運動の調整力・巧緻性・バランス能力 ・運動能力などを高める連続動作

この年齢では、複数の動きを組み合わせる連続動作にチャレンジしてみましょう。

例えば、両足ジャンプからケンケン、そしてスキップへと、少しずつ難易度を上げていくのがおすすめです。

「できた!」という成功体験を積み重ねることは、お子さまの「もっとやってみたい!」という意欲へとつながり、自然に運動の調整力・巧緻性・バランス能力・運動能力などを高めていけます。

ここからは、もこパパさんおすすめの動きや遊びをご紹介します。

もこパパさん直伝!ご家庭でできる簡単親子ふれあい運動遊び

年齢別の発達支援のポイントを理解したところで、次は実際にご家庭で取り組める具体的な遊び方をご紹介しましょう。

「うちの子、運動がちょっと苦手かな……」と心配な方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも大丈夫!実は、タオルが1枚あれば、かけっこや縄跳びの動きはもちろん、鉄棒運動につながる体幹や腕の力を鍛えることもできるのです。

運動は小さな成功体験を積み重ねることが大切。親子で楽しみながら体を動かし、お子さまのポジティブな気持ちを育んでいきましょう。

雨や猛暑で、なかなか外に出られないときもご心配なく。

また、お部屋が広くなくても大丈夫。約2畳程度のスペースがあれば、親子で十分に運動遊びを楽しめます。

ソファやクッションを使った障害物コース、マスキングテープで作った平均台など、少し工夫するだけで楽しい運動空間ができあがります。

\気を付けるポイント!/

滑りやすい床や家具の角には注意が必要。必ず大人がそばで見守りましょう。活動の際には、裸足がおすすめです。

親子でできる! タオル遊び

もこパパさんのインスタグラムのリール動画「親子でできる!タオル遊び」では、タオルを使った楽しい運動遊びが紹介されています。

今回は、その中からいくつかの遊び方を詳しく見ていきましょう。

▼Instagramの動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C9EtaSspoNU/

\気を付けるポイント!/

タオル遊びの際には乾いたタオルを使い、周囲に家具などの障害物がない2畳程度のスペースで行いましょう。

回転遊びは、短時間で休憩を挟みつつ、お子さまの表情・顔色・気分不快の有無を確認しながら無理のない範囲で行いましょう。

また、大人の方が必ず付き添うようにし、ケガや事故には十分注意してください。

まずはやってみよう!【基本編】

①ぐるぐる回転(平衡感覚・バランス感覚向上)

タオルを広げて、その上に小さく丸まった状態で横になります。

大人がタオルの端を持ち、その場で勢いよく回転させることで、平衡感覚とバランス感覚が養われます。

②しゃかしゃか歩き(足の筋力・体幹強化)

床に敷いたタオルの上に立ちます。足を小刻みにしゃかしゃかと動かし、前に進んでみましょう。

足の筋力と、体の軸をしっかり保つ力を少しずつ鍛えることができます。

③タオル綱ひき(腕の力・反射神経向上)

親子でタオルを一本ずつ持ち合って、綱引きをします。

お互いに倒れないように、引っ張り合ってみましょう。腕の力と反射神経を養うことができます。

④タオルスライダー(全身の運動)

タオルの上に座り、手には別のタオルを持ちます。

その手に持ったタオルをゆっくりと大人が引っ張り、スーッと床の上を滑らせてあげましょう。

慣れてきたらタオルの上に立ってみるのもおすすめ。全身の運動につながります。

⑤ゆらゆらタオル(スキンシップ・コミュニケーション)

タオルで体全体を包んだら、大人が持ち上げ、ハンモックのようにゆらゆらと優しく揺らします。

親子の大切なスキンシップの時間にもなりますよ。

少しだけレベルアップ!【応用編】

もこパパさんのインスタグラムのリール動画「親子でできる!タオル遊び」では、いつものタオル遊びに少しだけレベルアップした動きを取り入れた楽しい運動遊びも紹介されています。

その中からいくつかの遊び方を詳しく見ていきましょう。

▼Instagramの動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/DHNz69DpHrO/

①しゃかしゃか鬼ごっこ(かけっこの基礎習得)

床に敷いたタオルの上に立ちます。足を小刻みにしゃかしゃかと動かし鬼ごっこを楽しみましょう。

つま先で地面をつかむ感覚が身につき、手足を早く動かす動作は、かけっこの基礎習得にもつながります。

②タオルまたぎ(リズム感・タイミング力向上)

タオルの端を両手でつかみ、縄跳びのように体の周りを回転させ、タイミングよくまたぎます。

目で見たものに合わせて動く力が自然と身についていきます。

③タオルバランス(瞬発力・バランス感覚向上)

親子で1本のタオルの両端をつかみ、引っ張り合います。

大人が急に引っ張ったり、緩めたりすることで、お子さまは倒れないように上手にバランスを取るようになり、瞬発力も養われます。

体の軸をしっかり保つ力が鍛えられることで、転びにくくもなります。

④タオルパワー(鉄棒に必要な腕や肩の力習得)

親子で向かい合い、両手で一本のタオルをしっかり持ち合います。

お子さまは、肘を曲げた状態でゆっくりと後ろに倒れキープ。

体を支えるのに必要な腕や肩の力が徐々に鍛えられ、鉄棒の逆上がりの基礎作りにもつながります。

短時間でOK!アニマルウォーク(全身運動×想像力)

▼Instagramの動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/DGXJy-CpC6N/

最近のお子さまは、運動する機会が少なくなって、だんだん姿勢が悪くなったり、転びやすくなったり、集中力が続かなかったりといった影響が出ることがあります。

でも、習い事に通わせたり、毎日公園に連れて行ったりするのは少し大変ですよね。

そんな時におすすめなのが、お家で気軽にできる「アニマルウォーク」です。

これは、動物の動きを真似しながら楽しく体を動かせる運動です。

特別な道具も広い場所もいらないので、思い立った時にすぐに始められますよ。

効果的なアニマルウォーク3選

動物の動きをまねしながら、楽しく体を動かしましょう!

\気を付けるポイント!/

普段しない動きが多いため、痛みがある場合は中止し、その動きを避けるよう注意してください。

また、必ず大人がそばで見守りましょう。

①アヒル歩き(下半身の筋力・股関節の柔軟性向上)

深くしゃがんで手は後ろで組み、かかとを床につけたまま、よちよちと前へ歩いてみましょう。

まるで可愛らしいアヒルのように、お尻をフリフリしながら進むのがポイントです。

この動きで、下半身の筋力がアップし、股関節の柔軟性も増しますよ。

②くまさん歩き(体幹・肩の安定性向上)

手と足を床につき、膝を少し浮かせて、四つん這いの姿勢で前に進みます。

大きなクマさんが森を歩くように、ゆっくりしっかり動かしてみましょう。

体幹が鍛えられ、肩の周りの筋肉も安定していきます。

③アザラシ歩き(腕や肩の力・体幹強化)

うつ伏せになり、足は床につけたまま、腕の力だけで前に進みます。

まるでアザラシが砂浜を移動するように、腕でグイグイと進んでみましょう。

腕や肩の力がつき、同時に体幹も鍛えられます。

毎日1分でOK!

毎日たったの1分でOK!

「アニマルウォーク」は、お子さまの運動習慣にぴったりのチャレンジです。

お風呂に入る前や寝る前など、決まった時間に毎日のルーティンとして取り入れてみませんか?

飽きずに続けるために、日替わりでいろんな動物の動きに挑戦してみるのがおすすめです。

楽しみながら運動不足を解消して、元気な体を目指しましょう。

運動発達で気をつけたいポイントとは

これまでさまざまな運動遊びをご紹介してきましたが、お子さまの運動発達をサポートするうえで、保護者のみなさんが心に留めておきたい大切な点があります。

楽しく取り組むための注意点を確認しておきましょう。

「発達を促す」のではなく「環境を整える」

「もっと早くできるようになってほしい」と願うママやパパもいらっしゃるかもしれません。しかし、お子さま自身の発達スピードは変えられないものです。

その一方で、お子さまが体を動かしやすい環境や、新しいことに挑戦しやすい雰囲気は、ママやパパが作ってあげることができます。

安全で楽しい環境を用意し、自然な成長を応援してあげましょう。

比べすぎない・止めすぎない

「他の子はもうできているのに……」と焦る気持ちや、「危ないからやめて!」と動きを止めてしまうことが、お子さまの「やってみたい!」という挑戦の芽を摘んでしまうこともあります。

少し離れて見守る勇気と、お子さまにそっと寄り添う姿勢が大切です。

専門家に相談する目安は?

次のような場合は専門家への相談をおすすめします。

・転倒やつまずきが著しく多い/片側ばかり使う/姿勢の左右差が強い

・筋緊張が極端(常にぐにゃぐにゃ/常に硬い)や強い痛みがある

・ほとんどの子どもがある年齢までに達成している行動や能力の目安の遅れが気になる/日常生活に明らかな支障が出ている

お子さまと一緒に楽しんで

運動の発達は、ママやパパが「なにか特別なことをする」必要はありません。

ママやパパも楽しみながら、お子さまの「できた!」「たのしかった!」を日々の生活の中で重ねていくことが、心と体が健やかに育つ原動力となります。

正しい知識と、ちょっとした工夫があれば、親子で楽しみながら手軽に取り組むことができます。今日からできる簡単な親子遊び。ぜひお子さまと一緒にチャレンジしてみてください。